画面をクリックすると詳細に移動します。

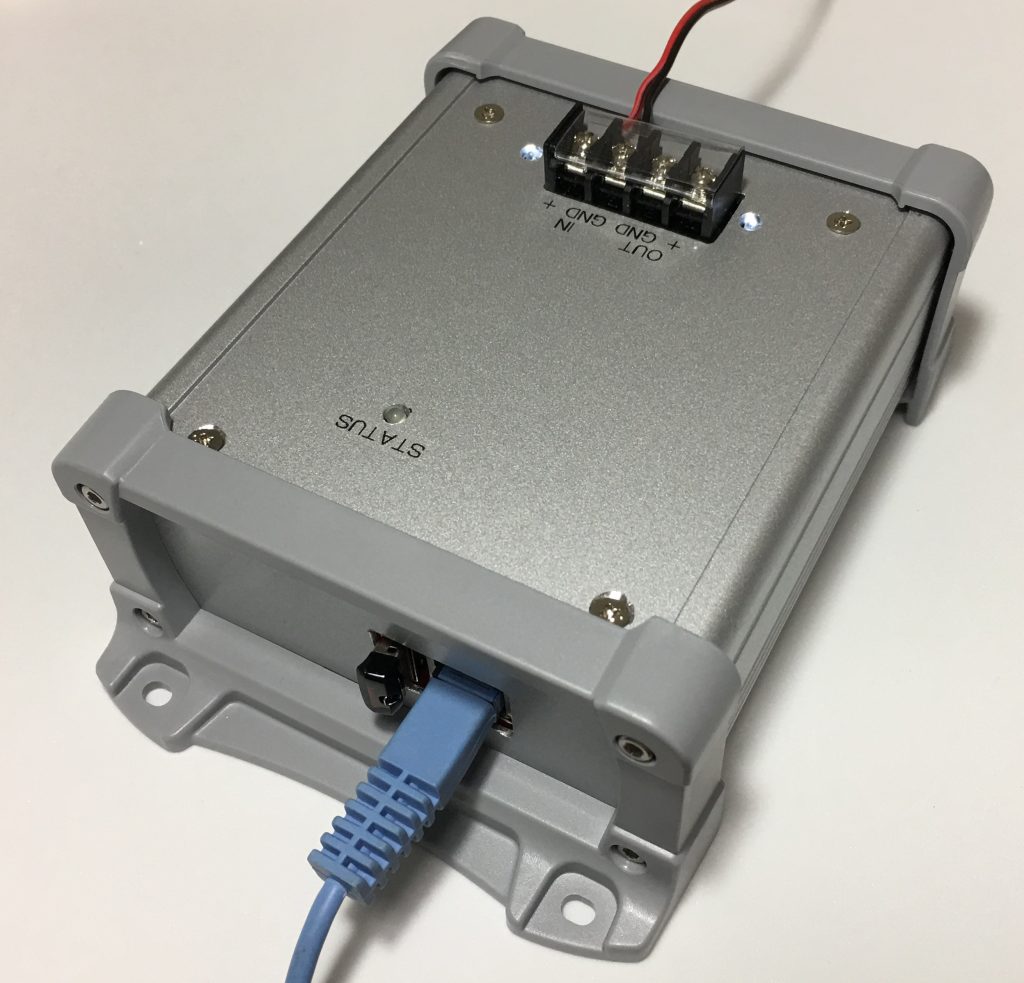

おむつモニターmini

■最小構成のおむつモニターです。

■排泄センサーは(排便センサー、排尿センサー、温度センサー)の3つのセンサーでしっかり排便と排尿と安眠を判定します。

■小さいけれどこのクラスでは世界最高水準のマイコンを搭載しています。

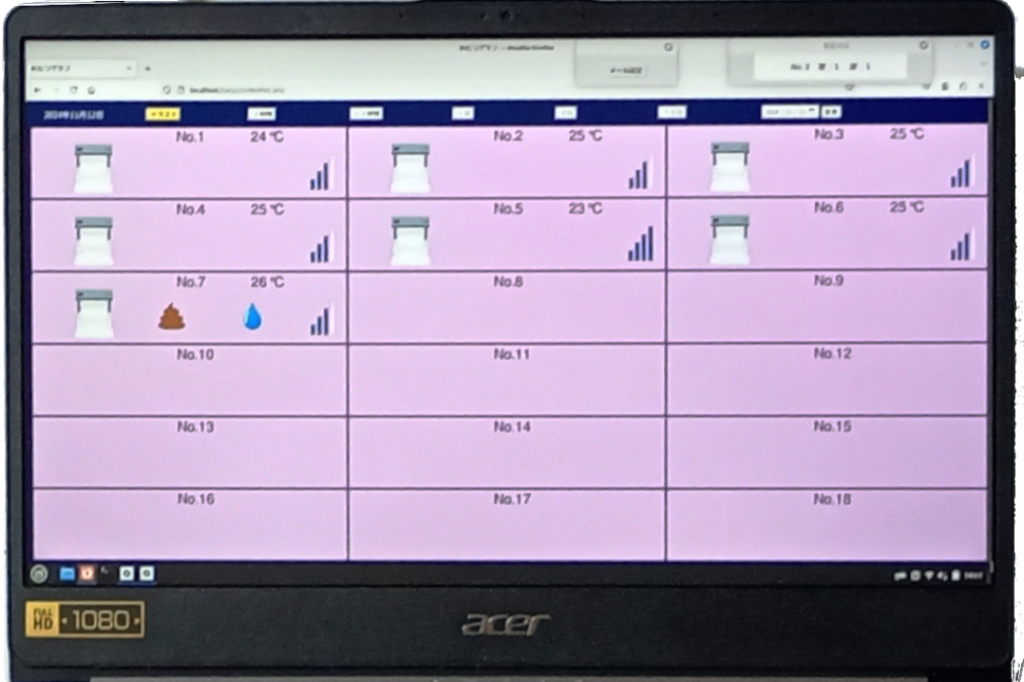

おむつモニター

■サーバー(ノートパソコン)と長距離無線(LORA)と排泄センサーのシンプルな構成ですが、イラストでウンチとオシッコと安眠状況を表示します。

■また多種なグラフで排便や排尿を最大1年間のグラフを表示できます。

■取説なしでも使用でき、設置もユーザー様で行えます。

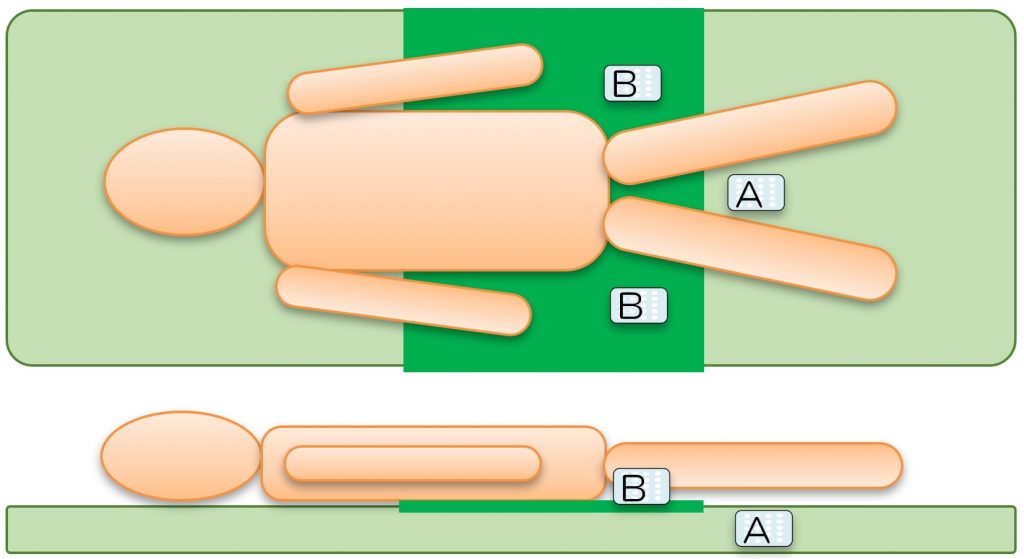

オムツモニターのセンサーの設置

■排泄センサーは基本シーツの下に設置し、毎日の交換などの煩わし作業はありません。

■防水シーツはニオイも通しませんから、避けてシーツの下のA位置に設置してください。

■体位変換枕等でセンサーをA位置に置けない場合は、防水シーツの上のB位置に粘着テープで貼り付けてください。